Recht viel ist von Werner Klemke. Bücher (geschätzt um 800) zum Beispiel. Bücher, die er als Illustrator und Typograf gestaltete oder Bücher mit seinen Illustrationen oder seine Schutzumschläge für Bücher.

Einige der Schutzumschläge sind hier zu sehen.

Bei einem Besuch in der Tassostraße machte sich der Leipziger Schriftsteller Horst Drescher den Spaß, nur mal ins Impressum der Klemke-Bücher zu schauen, die ihm dort in die Hände kamen. Er schreibt: „So habe ich Gelegenheit, in den Büchern die Verlage anzublättern: Verlag Volk und Welt, Altberliner Verlag Lucie Groszer, Diogenes Verlag, Henschelverlag, Holz-Verlag, Verlag Kultur und Fortschritt, Aufbau Verlag, Verlag Rütten & Loening, Volksverlag Weimar, Dietz Verlag, Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Eulenspiegel Verlag, Edition Peters, Mitteldeutscher Verlag, VEB Verlag der Kunst Dresden, Der Kinderbuchverlag, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Rowohlt Verlag, Verlag Junge Welt, Greifenverlag, Verlag Herder, Atrium Verlag, Verlag der Nation, Deutsche Akademie der Künste, Insel-Verlag, Verlag das Neue Berlin, Buchverlag Der Morgen, Verlag C.H.Beck, Sportverlag, Reclam-Verlag, Droste-Verlag; das ist so ein Querschnitt. Den Eigenverlag habe ich vergessen. Nun begreift man erstmal den ganzen Gehalt der allbekannten Klemke-Anekdote vom Dialog mit dem Taxifahrer. – Zu welchem Verlag, Herr Professor? – Fahren Sie los, fahren Sie zu irgendeinem, Ich habe überall zu tun.“

Horst Drescher „Malerbilder“ Aufbau-Verlag 1989

Wenn es um Klemkes Œuvre geht, dann gibt es dafür einen Experten. Matthias Haberzettl aus Augsburg, Bibliophiler und Pirckheimer, er weiß alles darüber. Buchstäblich. Er veröffentlicht auch. Jedes Jahr erscheint ein kleines Büchlein über seine neuesten Erkenntnisse und Entdeckungen. Da geht es mal um Klemke und das Theater oder Klemke und die Frauen (bezogen auf‘s Œuvre!), mal um Klemke und Briefmarken, Klemke und SIBYLLE oder um Andersens Märchen (jener Illustrationsauftrag, den er nie ganz fertig schaffte) u.s.w. Unlängst entdeckte und veröffentlichte Haberzettl, dass Klemke beinahe den Titel eines HonRDI, eines Honarary Royal Designer for Industry, noch zu Zeiten der Queen 1983, erhalten hätte. Er war nominiert. Man wird in London von den Mitgliedern der Faculty of Royal Designers dazu vorgeschlagen und im besten Fall gewählt. Klemke hat die Auszeichnung knapp verpasst. Gewählt wurde in jenem Jahr Sergio Pininfarina, der entwarf Autos für Ferrari.

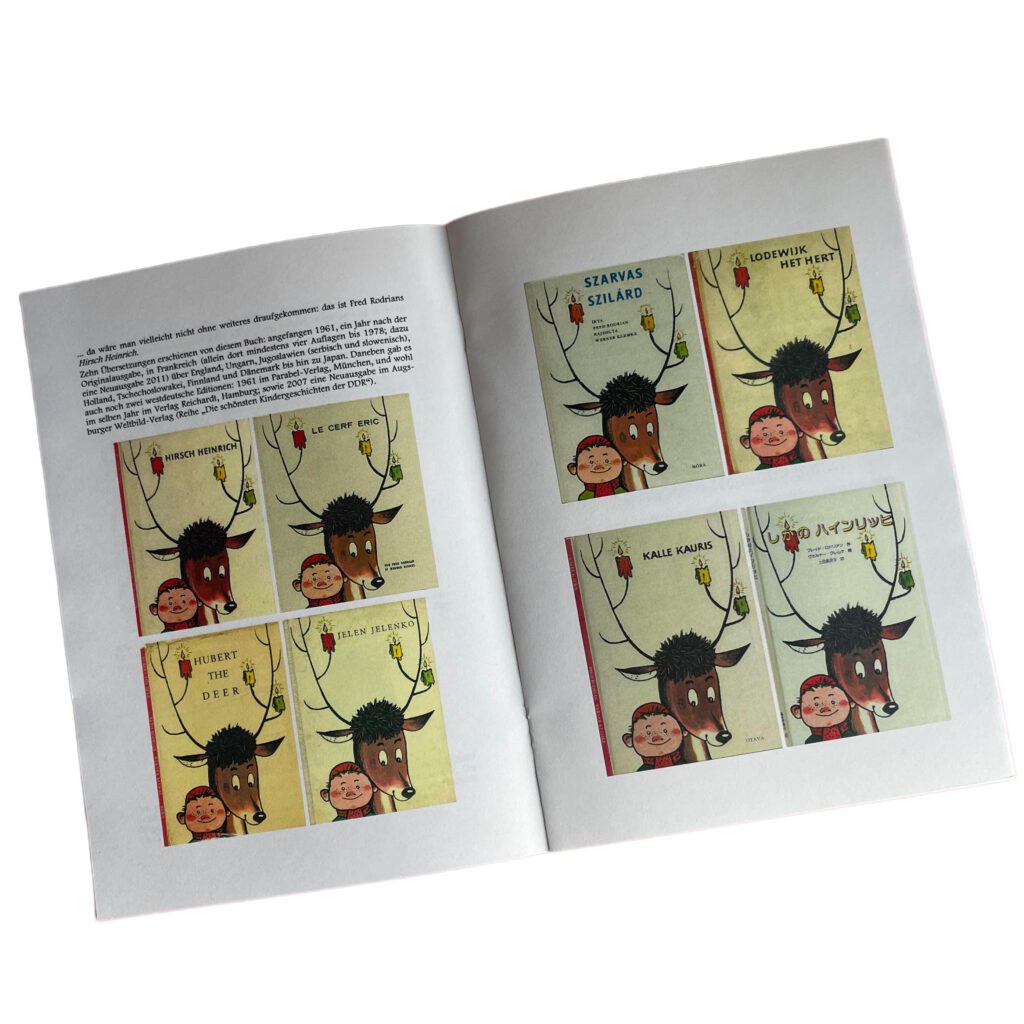

Hier abgebildet ist Matthias Haberzettls Zusammenstellung aller Hirsch-Heinrich-Ausgaben in Übersetzungen – er kommt in seinem „Kleinen Buch der Klemke-Rekorde“ nur für den Hirsch Heinrich schon auf drei Seiten.

Von Klemke sind fast keine handschriftlichen Briefe zu finden. Während des Krieges schrieb er meiner Mutter so gut wie täglich. Die sind privat. In der Nachkriegszeit schrieb er seinen Freunden nach Holland. Auf der China-Reise 1955 schrieb er Briefe nach Hause, mit einem Abschnitt für uns Kinder,

aber danach… nutzte er das Telefon.

Trotzdem, er schrieb. Mit der Hand und dann auf einer Reiseschreibmaschine. Vor- und Nachworte, Reden, Artikel für Zeitschriften. Von Klemke wurden so viele Artikel veröffentlicht, dass der „Klemke-Forscher“ Haberzettl im Jahr 2011 ein dickes Buch daraus machen konnte. Das gibt es aber nur in 7 Exemplaren (vielleicht interessiert sich mal ein Verlag dafür).

Was schreibt er so? Über das Vergnügen, in Holz zu stechen z.B. oder über den Inhalt von Damenhandtaschen oder über die Technik des chinesischen Holzschnittes oder darüber, wie man Bücher durch Kunst brauchbar oder unbrauchbar machen kann und immer wieder über‘s Bücher illustrieren, Büchermachen und Büchersammeln.

Worum es ihm geht, ist ganz allgemein Ästhetik im DDR-Alltag:

Auch der Dümmste weiß, dass ein Kunstmaler Bilder malt und also ein Künstler ist. Dass aber einer, der zum Beispiel eine Tasse macht, die jeder täglich mehr braucht als ein Tafelbild, kein Künstler ist, sondern ein – ja was denn? Ein Handwerker? Heute? In diesem unserem Zeitalter? Ein Ingenieur? – Ja!!

Und so sehen die Tassen auch aus. Und – so sagt Brecht, – „es müsste doch nit so sein!“